從「天生一對」看泰國「貝葉文化」的在地實踐-上篇

泰國「天生一對/บุพเพสันนิเวส」古裝穿越電視劇造成的轟動程度,不僅深受泰國一般民眾追捧,甚至連總理巴育(ประยุกต์)也特別在總理府接見劇組演員予以嘉勉。這股風潮已跨越國界,引起兩岸三地及星馬泰等華人社會共同關注。

其實細究該劇之所以能夠引起回響與共鳴,不外乎是還原了阿育陀耶王朝(สมัยอยุธยา)時期的衣食住行、對外關係與語言文學等日常情景,讓觀眾可以想像與探索古代泰國的傳統生活及歷史文化,並藉此發掘和瞭解現代泰國社會延續的某些實踐之傳承背景及歷史緣由。

(圖/泰十世王接見巴育總理呈第20部憲法)來源:楊俊業博士

本次專題藉「天生一對」劇情演繹呈現的「貝葉文化」之隱寓意涵,藉以說明泰國社會迄今仍傳承奉行「貝葉文化」的生活案例與多元實踐:

(圖/吳哥遺址前的貝多羅樹)來源:楊俊業博士

一、何謂「貝葉經」與「貝葉文化圈」?

「貝葉經/คัมภีร์ใบลาน」源於距今2,500年前佛陀住世的印度時代,約在公元七世紀左右,隨著佛教進入斯里蘭卡後,並在十二世紀起輾轉傳入緬甸、泰國、寮國及中國西南邊境傣族聚集區。泰國泰族、緬甸撣族、寮國佬族及中國西雙版納地區的傣族,其等族源均屬相同的百越族群,因這些國家的山水相連且共同信仰上座部佛教,迄今仍不同程度地保留「貝葉經」的刻寫、製作、吟誦及供奉等相關佛事活動與在地實踐,因而形成一個「貝葉文化圈」的活態存在。

(圖/貝葉文化-貝葉多羅樹)來源:楊俊業博士

「貝葉文化」之名源於「貝葉經」,即用鐵筆刻寫在貝多羅(梵語Pattra為『葉』的音譯)樹葉上的佛經,是世界公認的佛教經典載體之一。「貝葉」載體的形式是一種文化現象,其所包括的典籍資料及歷史文獻,除以南傳上座部佛教的教義、教規和哲學思想等宗教性核心內容外,另記錄保存了各信仰民族傳統文化中的禮儀習俗、文學藝術、語言文字、天文曆法、醫藥病理、法律規約、倫理道德、神話傳說、敘事詩和格言諺語等題材的在地原生文化。

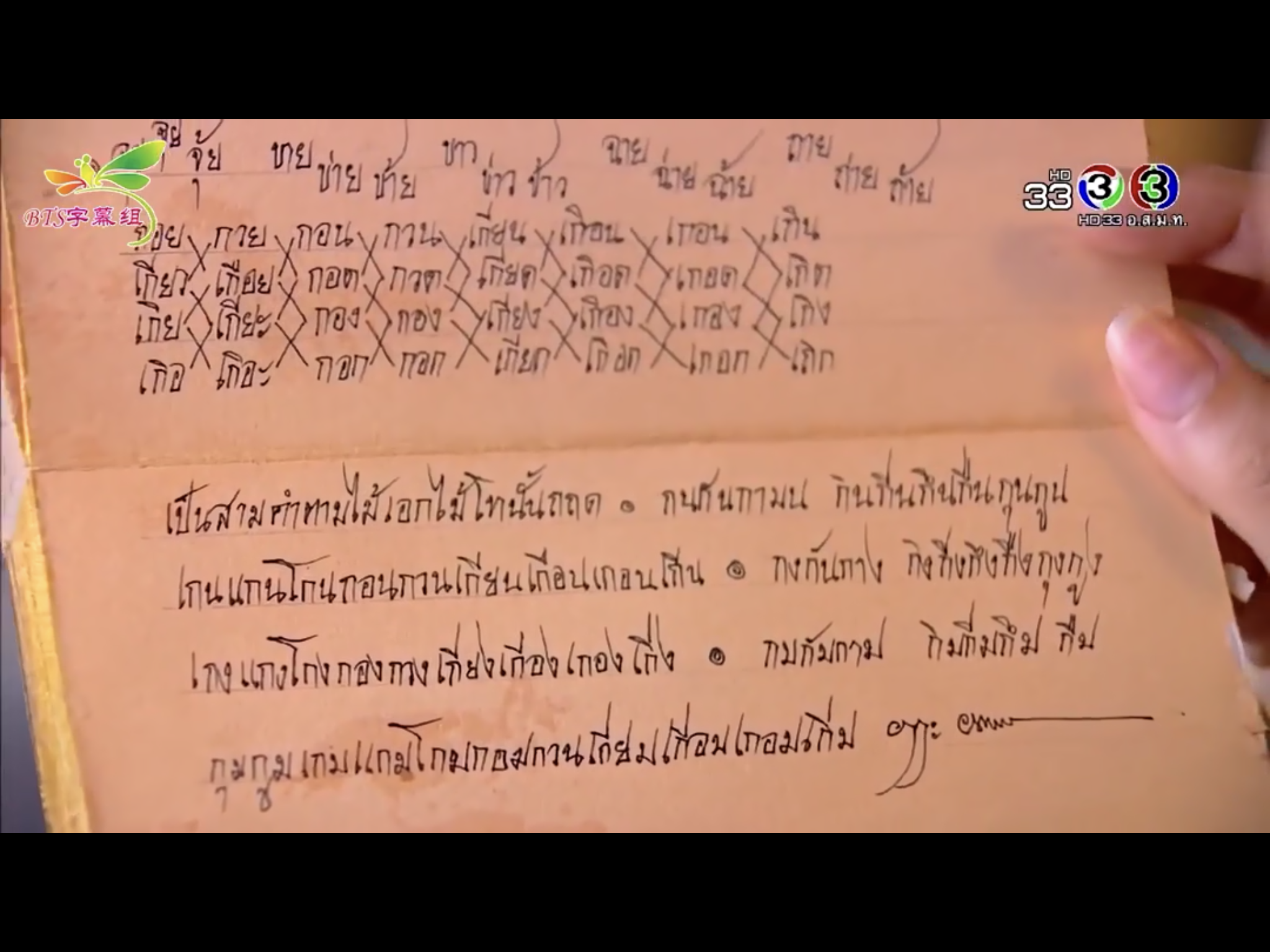

(圖/泰國第一部語法書「จินดามณี」-貝葉形製)來源:泰國第3台電視劇

二、「貝葉文化」載體不限於「貝葉」:

「貝葉文化」的精神根基雖是佛教,但也融合了早期印度教文化、佛教文化及在地民族文化,換言之,貝葉文獻的內容不僅是文化知識和思想觀念的薈萃之苑,其載體形製更昇華成具有崇高尊榮的象徵意涵。其實承載貝葉文化的載體,並不拘限於「貝葉」,歷史上以「貝葉經」母本而廣泛傳抄的橫書格式及裝幀形製的「紙質」抄本,亦是「貝葉文化」的重要文獻寶庫;易言之,「貝葉經」已形成跨載體形式的傳播存在,推及至東南亞及南亞次大陸,滋養出豐富多彩的「貝葉文化」。

(圖/貝葉文化-泰國第一本語法書紙質形製)來源:泰國第3台電視劇

「貝葉經」的製作工序主要包括「貝葉」的修割、水煮、清洗、打磨、晾曬、壓平、制匣、彈線、穿孔、刻寫、塗墨等特殊工藝,刻寫完成的貝葉裝訂成冊後,在經書四邊塗抹彩漆(紅漆或黑漆)或金粉等加以保護與裝飾。這種經過水煮等特殊處理後的「貝葉經」,能夠防水、防蟲及防蝕,所以可以保存千年之久,並能散發精湛、古樸與大方的莊嚴美感。

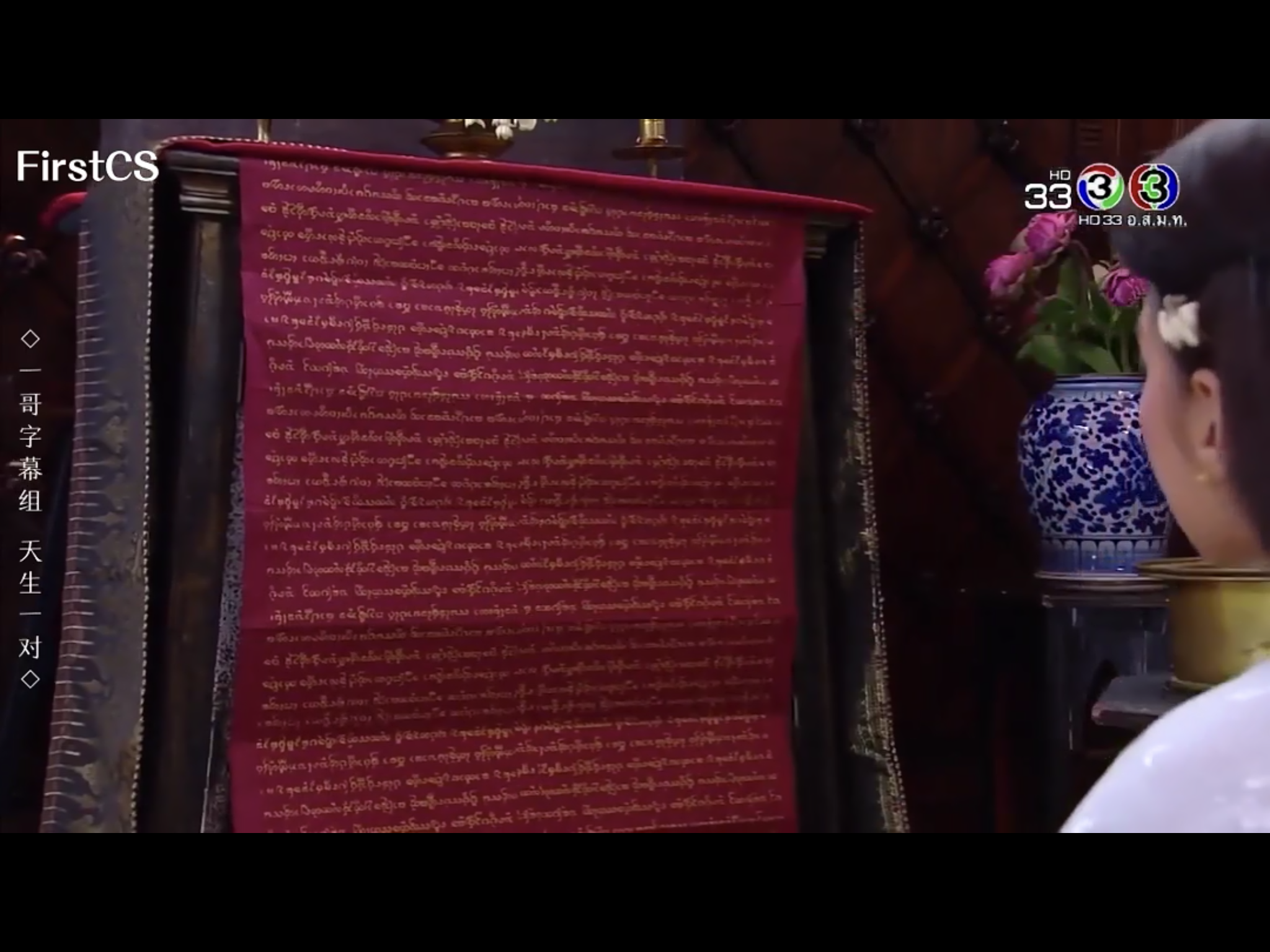

(圖/「月亮魔咒」紙本經咒)來源:泰國第3台電視劇

「貝葉經」四邊塗抹金粉的長方形裝幀,成為古代佛經及文獻典籍的裝訂形製,被視為知識、智慧與文明等崇高象徵,即使後世漸以紙張取代貝葉成為文獻載體,但時至今日仍有將紙張仿裁成貝葉樣式裝訂,其形製儼然已成「經典」文獻的代名詞。現今泰國朱拉隆功大學(มหาวิทยาจุฬาลงกรณ์)總圖的典藏室及許多古老廟宇內,均能得見仿效「貝葉經」裝幀形製的典籍與經書,由此窺知,泰族自古即藉由貝葉形製將重要智慧與歷史事件加以記錄傳承。

(圖/泰國第20部憲法裝幀形製)來源:楊俊業博士

延伸閱讀:

從「天生一對」看泰國「貝葉文化」的在地實踐-下篇

相關文章

從「天生一對」看泰國「貝葉文化」的在地實踐-下篇

貝葉文化中泰國第一本語法書以及在現今憲法的應用,藉由天生一對這一齣劇讓更多人思考,為什麼泰國社會迄今仍傳承奉行「貝葉文化」的生活案例與多元實踐。詳情請閱...

泰國數字文化:解讀泰式幸運數字密碼-上篇

數字密碼是人類文明的一部分,是文化的承載者,通過數字的內涵與外溢,可以知悉古代先賢智者為後代子孫留下的思維模式、哲學思想、宗教理念等寶貴精神遺產。這種對數字的好惡與禁忌,其實正是世界各民族共同的跨文化現象,只是數字的文化內涵和表現形式各有異同。

正宗經典泰國料理-探究舌尖文化中的「百變系料理」樣貌-上篇

2011年7月CNNGo網站曾自辦「世界50大美食」評選活動,泰國料理以四項菜色入榜成為亞洲國家之冠,隨後該網站又公開舉辦全球票選,結果仍是泰國料理以七項菜色獲得全球網友票選冠軍,自此確立泰式料理與中式、法式及日式料理並駕齊名的國際美食地位,你知道是哪些料理嗎?